2020/07/30

用意しておきたい備蓄品リストと保管場所の選び方

災害や感染症の流行などで、ライフラインが止まったり外出が制限されたりといった状況においては、備蓄品の有無が生活を大きく左右します。

そのため、いざという時に備えて普段から備蓄品の準備を心掛けておくことが重要です。

こちらの記事では、用意しておくべき備蓄品の種類と保管場所について紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

Outline 読みたい項目からご覧いただけます。

備蓄品とは?防災グッズ(非常持ち出し品)とは別物?

そもそも備蓄品とは、どういった目的で使用するものなのでしょうか。そして、備蓄品と防災グッズ・非常持ち出し品には違いがあるのでしょうか。

まずは備蓄品の基礎知識を確認していきましょう。

非常時に自宅での生活を継続するための備え

備蓄品とは、電気・水道・ガスなどのライフラインが停止してしまった時に備えて、日ごろから蓄えておく物を指します。

大規模災害が起きた場合などの非常時は、公的機関等からの支援物資がすぐに届くとは限らず、コンビニやスーパーの食料品や生活用品も品切れが相次いでしまう可能性があります。

また、自宅での安全が確認できる場合には「在宅避難」が推奨されるケースもあり、自宅での生活を継続するための備え、すなわち備蓄品が必要になるのです。

一方、防災グッズ・非常持ち出し品は、災害等が起きたときに自宅から持ち出して避難するための品です。

「非常持ち出し品」を含めて備蓄品と呼ぶ場合もありますが、この記事では自宅での生活を継続するための品を指します。

備蓄品と非常持ち出し品は分けて準備

「備蓄品」を用意するときは、「防災グッズ・非常持ち出し品」と分けて準備しておくことが大切です。

「備蓄品」と「防災グッズ・非常持ち出し品」を一緒くたにまとめていると、速やかに自宅以外の場所へ避難しなければならない時に、重くて持ち出すのが大変になってしまう可能性があります。

「備蓄品」と「防災グッズ・非常持ち出し品」と分けて準備しておくことで、状況に応じてスムーズに避難することができるでしょう。

用意しておくべき備蓄品は?

次は、日頃から準備しておくべき備蓄品をチェックしておきましょう。 用意しておくべき主な備蓄品は以下の通り。

- 水(飲料水・生活用水)

- 食料品

- 調理器具

- 薬・救急用品

- 情報確認手段

- 日用品

- その他

備蓄品は最低でも3日分、できれば1週間分以上用意しておくことをオススメします。

1週間分以上の備蓄となると用意するのが大変と思われるかもしれませんが、備蓄品の中には日常生活で使用する品目も含まれています。

レトルト食品や缶詰といった食品類など、日常的に使用する品目は普段から余裕をもって購入しておいて、使った分を補充して一定量を保つようにするとよいでしょう。

水(飲料水・生活用水)

必ず用意しておきたい備蓄品のひとつが「水」です。 飲料水は大人1人につき1日3リットル程度必要とされています。

また、生活に必要な水は飲料水だけではありません。炊事の際に使う水や、手洗いやトイレで使う水などの生活用水も必要になります。

お風呂の残り湯はすぐに流さず溜めておくなどして、生活用水の確保も意識しておくようにしましょう。

食料品

食料の備蓄は、缶詰などの保存のきくものや、レトルト食品などの調理が容易なものが適しています。

アレルギーについても考慮した上で選ぶようにしましょう。 食料の備蓄についても、水(飲料水・生活用水)と同様に最低でも3日分以上は蓄えておくことをオススメします。

【備蓄朝食糧の例】

- レトルト食品

- インスタント食品(インスタント麺)

- 缶詰・瓶詰

- 野菜ジュース、ゼリー飲料

- 栄養補助食品

- お菓子・甘味(チョコ、アメ、スナック)

など

調理器具

ライフラインが使えない生活では、食事のための調理器具も必要になります。カセットコンロや調理用マルチツールを備蓄品として用意しておくとよいでしょう。

【調理器具の例】

- カセットコンロ

- カセットボンベ

- 調理用マルチツール(缶切り・ナイフなど)

など

薬・救急用品

日常的に服用している薬のほか、体調を崩した時や怪我をした時のために常備薬や救急箱も用意しておきましょう。

【薬・救急用品の例】

- 処方薬

- 市販薬

- 救急箱

など

情報確認手段

非常時には、正確な情報を入手して適切な行動・対応を取ることが大切です。

ラジオなどの情報確認手段と、充電用のバッテリーを用意しておきましょう。

【情報確認手段の例】

- ラジオ

- ポータブル電源(ソーラー式・手回し式など)

- モバイルバッテリー

など

日用品

自宅での生活を継続するために、日用品も備蓄しておきましょう。

たとえば、トイレットペーパーやビニール袋、除菌グッズなどは衛生状態を保つために必要です。

また、電気が止まってしまったときに備えて、懐中電灯やランタンなどの照明も用意しておくべきだと言えるでしょう。

【日用品の例】

- 懐中電灯

- 乾電池

- トイレットペーパー

- ティッシュペーパー

- ビニール袋・ゴミ袋

- 除菌グッズ

- ライター・マッチ

- ロープ・ガムテープ

- 軍手

など

その他

上記の品目のほかにも、必要に応じて用意しておくべき備蓄品もあります。

【その他の備蓄品の例】

- コンタクトレンズ

- 老眼鏡

- 生理用品

- オムツ

- 粉ミルク

- 離乳食

など

備蓄品の保管場所

備蓄品の保管場所ですが、在宅時に使用する品物なので住居内での保管が基本です。

しかし、住居内の1か所に収納しようとするとスペースに収まりきらないケースがあります。

そのような場合は住居内のいくつかの場所に分散備蓄することですっきりと収納することができ、もしも1か所から取り出せなくなっても、もう一方から備蓄品を取り出せる可能性もあります。

たとえば、1か所は玄関などの避難導線上、もう1か所はクローゼットなどに分散備蓄しておくとよいでしょう。

また、自宅以外の場所にも備蓄品を分散させることで、自宅が全壊してしまった場合や、外出時に被災した場合にも備蓄品を取り出せる可能性が高まります。

次は、備蓄品の保管場所と注意点を確認していきましょう。

家の中で備蓄保管に適した場所

家族の生活拠点である家の中で備蓄品の保管に最適なのは、玄関回りです。玄関には緊急脱出口となる扉と靴があり、避難する際に必ず通る場所です。玄関付近の物置には手斧などの脱出用具とともに、非常時に備える備蓄品を保管しておきましょう。

物置がない場合は、シューズインクローゼットを整理して使うことも可能です。隙間スペースにカラーボックスやシェルフなどを置いて、保管庫代わりに使ってもいいですね。

そのほか、クローゼットやキッチン、トイレ、寝室など、複数箇所に分散備蓄しておくことで、一か所から取り出せなくなった場合も他の保管場所からとりだることができます。

車の中

自宅以外の備蓄保管場所として、車中もおすすめです。

自宅に必要分の備蓄を保管しつつ、車のなかにも分散備蓄しておくことで、車での移動中に被災した場合や、自宅が倒壊して立ち入れなくなった場合も対応することが可能です。

ただし、車のなかは屋内に比べて温度の変化が激しいため、ストックしておく備蓄品には注意が必要です。

食料品や飲料を保管する場合には、紫外線や温度変化に強い物をチョイスし、後述するローリングストック法などを実践しながら廃棄がないよう注意しましょう。

勤務先

勤務中の被災に備え、勤務先に備蓄品を保管しておくこともおすすめです。

近年では従業員のための備蓄品を用意している企業も少なくありませんが、あくまで必要最低限であるケースがほとんどです。

最低限の飲食料品や、勤務先から自宅まで歩いて変えるための靴や服、ヘルメットなどの防災グッズも用意しておくと安心です。

備蓄品を上手に保管する方法

備蓄品をストックしているものの、ついつい買いだめしすぎてしまったり、いつの間にか不足してしまったりといったケースは少なくありません。

次は、備蓄品を無駄なくすっきりと保管するためのポイントをご紹介します。

収納できるスペースを把握する

備蓄品を過不足なくストックするためには、収納できるスペースを把握することが大切です。

備蓄品の収納スペースを把握することで、ストックして置ける備蓄品の量を逆算することができます。

収納場所の収容力を確認したら、備蓄する品目ごとにストックする数・量を決定していきましょう。

こうすることで、

「つい買い込みすぎて収納場所に収まりきらなかった」

「あると思っていた備蓄品が不足していた」

といった失敗を防ぐことができます。

在庫管理を行える仕組みを作る

収納スペースとストックするべき備蓄品の数・量を把握できたら、在庫管理を行える仕組みづくりをしましょう。

基本的なやり方は、備蓄品のリストを作成し、品目ごとに在庫量を記録していく方法です。

また、収納ボックスなどに入れているのであればボックスに在庫量をラベリングしておくのもおすすめです。

さらに近年では、備蓄品や防災グッズをまとめて管理できるアプリなども登場しています。

自分に合った在庫管理方法を見つけ、過不足が発生しないようにしましょう。

ローリングストックで廃棄を防ぐ

備蓄品のなかには、飲料水や食料品など消費期限がある品もあります。

消費期限を把握できていないと、気付いたら消費期限が過ぎていて廃棄しなければならなかったり、非常事態で使用することができなかったりといったリスクがあります。

そのような事態を防ぐために有効な方法が、「ローリングストック法」です。

ローリングストック法は、水や食料などの消費期限がある品や生活用品などを、日常生活のなかで消費期限が近いものから順に消費し、新たに補充していく方法です。

ローリングストック法を実践することで、一定数の備蓄をキープしつつ廃棄を防ぐことができます。

在庫管理と同様、備蓄品に消費期限をメモしてラベリングすることで効率よくローリングストックを行うことができるでしょう。

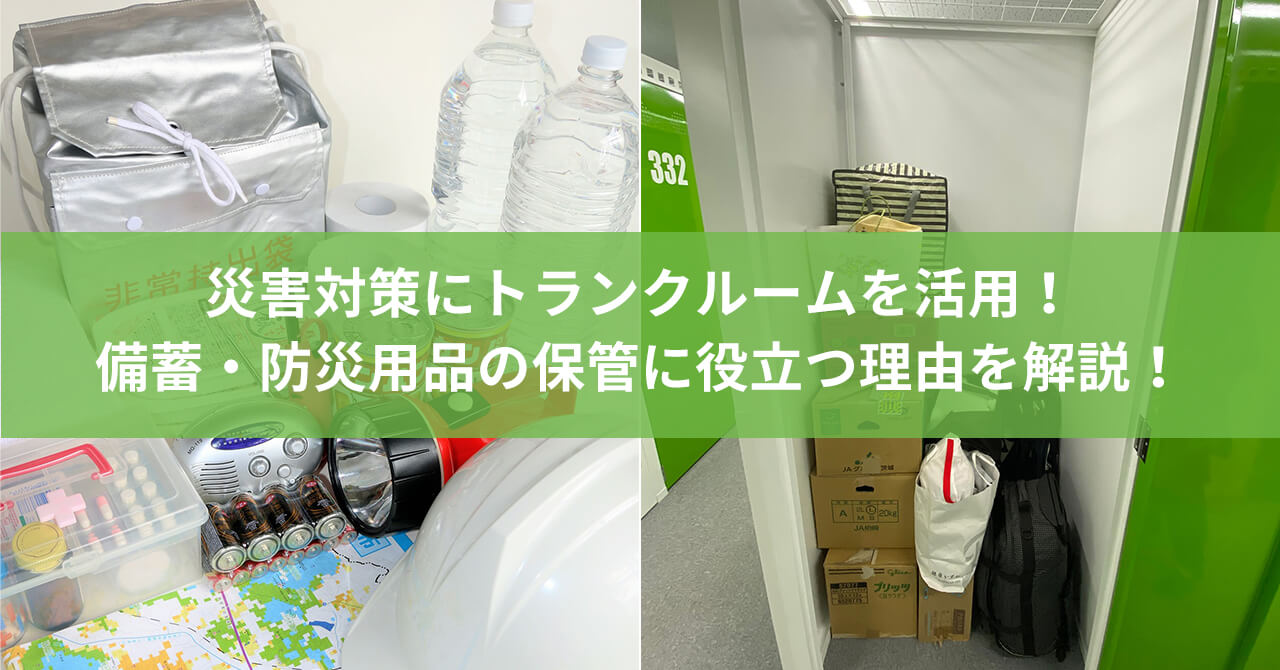

分散備蓄にトランクルームもオススメ

備蓄品は自宅で保管しておくのが基本ですが、住居に立ち入ることができない場合に備え、自宅以外の場所にも分散備蓄しておくのもオススメです。

自宅以外の主な保管場所としては職場が一般的ですが、近年ではトランクルーム(レンタル収納スペース)も備蓄の保管場所として注目されつつあります。

ビルなどの一部もしくは一棟丸ごとレンタル収納スペースとなっている屋内型トランクルームは、24時間いつでも自由に荷物を取り出すことができ、セキュリティの面でも充実しているところが多くあります。

そのため、自宅とトランクルームで分散備蓄を行いつつ、シーズンアイテムや季節物の衣類などもあわせて収納しておく人が増えつつあるのです。

まとめ

今回は、ライフラインが止まったときの生活に欠かせない備蓄品について、用意するべき品や保管場所についてご紹介しました。

今回ご紹介した情報も参考に、備蓄品の準備に取り組んでみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

![TRUNKROOM MAG[トランクルームマガジン]-モノとうまく付き合う情報サイト](/mag/assets/img/common/logo-01.svg)